多系統萎縮症は、脳や脊髄の神経細胞が変性していく病気です。国が指定する難病の一つで、現在のところ根本的な治療法は見つかっていません。現在は症状を和らげる対症療法が治療の中心ですが、近年では再生医療(幹細胞治療)などの新しい治療法も登場してきています。本記事では、多系統萎縮症の病型(タイプ)や症状、一般的な治療法に加え、再生医療の可能性についても解説します。

<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)

表参道総合医療クリニック院長

大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。

┃1.多系統萎縮症とは|症状の違いから3つの病型に分けられる

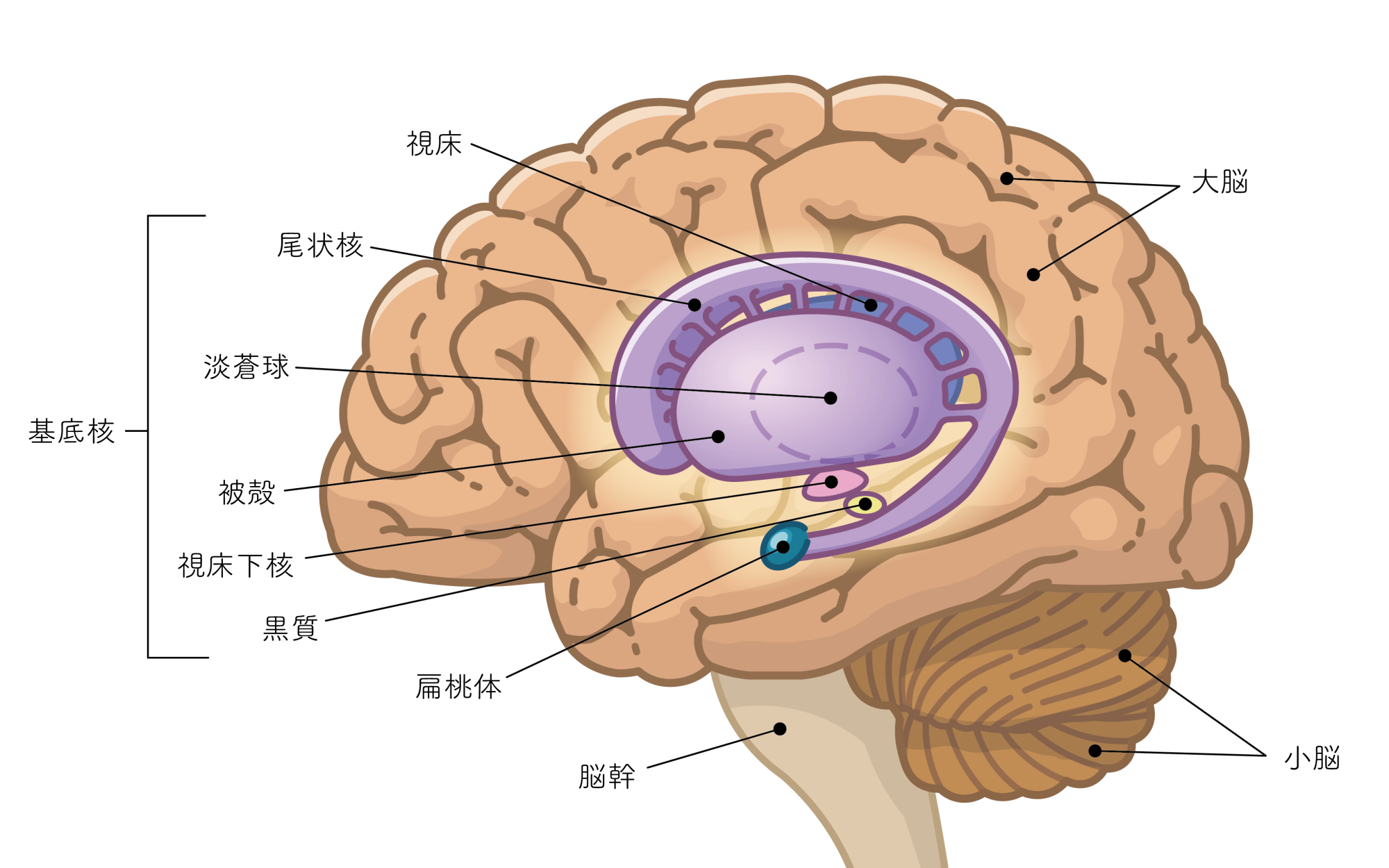

多系統萎縮症は、脳や脊髄の神経細胞の変性によってさまざまな症状が現れる病気です。明確な原因はまだ解明されていませんが、患者の脳内には特定のタンパク質が異常に蓄積することがわかっています。

症状の現れ方は神経障害が起こる部位や順序によって異なり、大きく3つの病型に分けられます。また、どの病型も進行すると別の病型の症状を伴うようになります。

<線条体黒質変性症>

体の動かしにくさ、筋肉のこわばり、転倒しやすさ、手足の震えなどの症状が現れます。症状はパーキンソン病に似ていますが、パーキンソン病よりも抗パーキンソン病薬が効きにくいことと、進行スピードが速いことが特徴です。

<オリーブ橋小脳萎縮症>

多系統萎縮症の中で最も多い病型です。主に立ち上がるときや歩行時のふらつき、体のバランスがとりにくいといった小脳性の運動失調症状が現れます。細かい手の動作が難しくなったり、ろれつが回らなくなったりする場合もあります。

<シャイ・ドレーガー症候群>

頻尿や尿が出にくいといった排尿障害、立ちくらみ、失神などの自律神経症状が中心となる病型です。また、発汗の少なさ、睡眠中の無呼吸、勃起不全などが見られることもあります。

┃2.多系統萎縮症の一般的な治療法

現在のところ、多系統萎縮症の進行を止める治療法や根本的に治す方法は確立されていません。したがって、症状を緩和し生活の質を維持することを目的とした対症療法が治療の中心です。

<薬物療法>

パーキンソン病のような症状(パーキンソン症候)が見られる場合、抗パーキンソン病薬を使用します。ただしパーキンソン病に比べて薬は効きにくく、初期段階ではある程度の効果が期待できるものの、通常は進行するとともに徐々に効果が薄くなっていきます。

そのほかにも、排尿を促す薬や血圧を安定させて立ちくらみを改善する薬など、症状に合わせた薬剤を使用します。

<理学療法や生活上のケア>

歩行や手の動作など、運動機能をできる限り維持するためのリハビリテーションも行います。杖や車椅子、手すりなどの転倒を予防する、嚥下機能が低下して飲み込みにくい場合にはゆっくり時間をかけて食事を取るなど、生活上のケアも重要です。

┃3.多系統萎縮症に対する再生医療の研究も進められている

再生医療を含め、多系統萎縮症に対する新しい治療法の臨床試験は国内外で進められています。再生医療についてのデータとしては、小脳性運動失調を主症状とする多系統萎縮症患者に間葉系間質細胞(幹細胞の一種)を髄腔内注射で投与したところ、症状改善や進行抑制の効果が見られたとする韓国の研究があります。

<幹細胞治療とは>

幹細胞とは、損傷した体内の組織を修復する力を持つ細胞です。中でも間葉系間質細胞は骨髄や脂肪、へその緒(臍帯)などに存在しており、さまざまな役割を持つ細胞に分化できる性質があります。幹細胞治療では患者自身の脂肪などから幹細胞を採取して培養し、体内へ戻して傷ついた組織の修復を促します。

ただし新しい治療法であるため、長期的な安全性や効果についてはまだデータが十分ではありません。患者自身の再生力を利用するため、効果には個人差もあります。

まだ研究の途上にある治療法ですが、対症療法が中心だった多系統萎縮症治療の新しい選択肢として期待が高まっています。

┃4.当院の幹細胞治療の流れ

当院が行う幹細胞治療の流れをご紹介します。

- ①カウンセリング:医師がカウンセリングを行い、現在のお悩みや治療に関するご希望を伺います。必要に応じて、検査も行います。

- ②脂肪採取:腹部から少量の脂肪を採取します。入院は不要な場合がほとんどです。

- ③幹細胞の培養:脂肪細胞から幹細胞を分離、培養します。培養には3週間程度かかります。

- ④幹細胞の投与:培養した幹細胞を投与します。

- ⑤経過観察:定期的に経過観察を行いますので、通院をお願いいたします。

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| 脂肪由来幹細胞点滴投与 | 1回165万円 |

| 脂肪由来幹細胞髄腔内投与 | 1回198万円 |

┃5.まとめ

多系統萎縮症は脳や脊髄の神経細胞が変性する病気であり、根本的な治療法は見つかっていません。現在は薬物療法やリハビリテーションなどの対症療法が治療の中心ですが、近年では再生医療などの新しい選択肢も登場してきています。現在の治療法で十分な効果が得られない場合は、ぜひご相談ください。

東京メトロ

東京メトロ クリニック前にパーキング

クリニック前にパーキング