お腹の中にある「腹膜」に炎症が起きた状態を「腹膜炎」と呼び、その中でもがんが原因となっているものを「癌性腹膜炎(がんせいふくまくえん)」といいます。進行した胃がんや卵巣がんなどが広がって起こるケースが多く、お腹に水がたまるなど、全身にさまざまな症状が出ます。この記事では、癌性腹膜炎とはどのような状態か、原因や症状、治療方法などについても解説していきます。

<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)

表参道総合医療クリニック院長

大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。

◆目次

1.癌性腹膜炎とは

2.癌性腹膜炎の原因とメカニズム

3.癌性腹膜炎の主な症状

4.癌性腹膜炎の検査方法

5.癌性腹膜炎の治療

6.癌性腹膜炎への治療効果が期待できる腹腔内化学療法とは

7.まとめ

┃1. 癌性腹膜炎とは

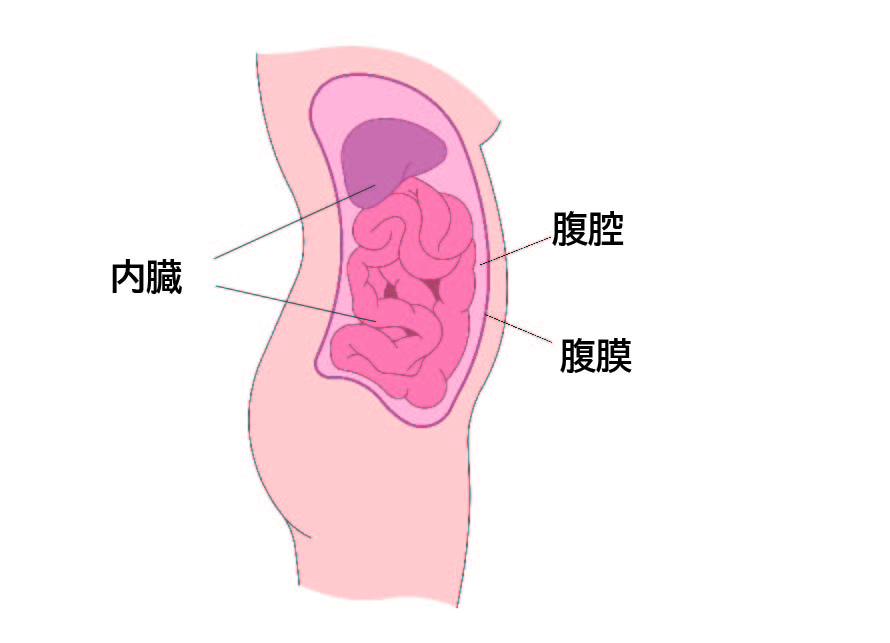

癌性腹膜炎は、腹腔内の薄い膜である「腹膜」にがん細胞が広がった状態です。

腹膜は胃、腸、肝臓などの腹腔内の内臓を包んでおり、腸の蠕動運動などの内臓の動きをスムーズにする働きや、臓器を感染から守る役割があります。

がん細胞が腹膜に付着して炎症を起こすと、体の中でさまざまな異常が起こります。特に特徴的なのが「腹水(ふくすい)」というお腹にたまる液体で、腹部がパンパンになるほどたまってしまう場合もあります。

┃2. 癌性腹膜炎の原因とメカニズム

がんはどのように腹膜に広がっていくのでしょうか。ここでは、癌性腹膜炎が起こる原因やメカニズムを解説します。

<癌性腹膜炎はどうやって生じるのか>

多くの場合、癌性腹膜炎はお腹の中の臓器にできたがんが転移して発生します。原因となるがん種には胃がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣がんなどがあり、特に胃がんと卵巣がんは癌性腹膜炎を引き起こす頻度が高いとされています。

<がんが腹膜に転移する経路>

がん細胞が腹膜に転移する経路には、以下のような種類があります。

- 血管・リンパ管:がん細胞が血液やリンパ液に乗って転移する

- 浸潤:がんができた場所から周辺の組織に染み込むように直接広がっていく

- 腹膜播種(ふくまくはしゅ):がん細胞が腹腔内にばらまかれ、腹膜に張り付く

┃3. 癌性腹膜炎の主な症状

癌性腹膜炎になると、全身にさまざまな症状が現れます。症状の出方や強さは人によって異なりますが、ここでは一般的な症状を紹介します。

- お腹の張り:腹水が腹腔内にたまり、お腹が張ります。腹水の量が多くなると、見た目にわかるほどお腹が膨らんで見えることもあります。

- 腹痛:痛みの場所や強さは個人差があり、鈍い痛みや激しい痛みなどさまざまです。

- 吐き気・嘔吐:食欲が落ちて食事の量が減り、体重が減ることもあります。

- 便秘・下痢:腸の動きが悪くなったり圧迫されたりして、便秘や下痢になることがあります。重度の場合は腸が塞がり、腸閉塞になることもあります。

- だるさ・疲れ:がんの進行や栄養不足などが重なり、強い倦怠感や疲れを感じやすくなります。

- 息苦しさ:腹水の量が多くなると、横隔膜が圧迫されて呼吸がしにくくなります。

- 黄疸:胆管が狭くなり、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が見られることもあります。

┃4. 癌性腹膜炎の検査方法

癌性腹膜炎が疑われる場合、さまざまな検査を組み合わせて診断を行います。多くの場合は癌性腹膜炎の原因となっている原発巣があるため、疑われるがんの種類に応じた検査が重要です。

- CT検査:体を輪切りにしたような断面画像を撮影する検査です。腹水の量や腹膜の状態、がんの広がり具合を確認するのに役立ちます。

- MRI検査:磁気を使って体の内部を調べる検査です。CT検査と比較してやわらかい組織の検査に優れており、腹膜の状態を詳しく調べられます。

- 超音波検査(エコー検査):体の表面から超音波を当てて、お腹の中の状態を確認します。

- PET検査:がんに集まる性質がある特殊な薬剤を注射し、がん細胞の活動性を画像でとらえる検査です。

- 腹水検査:お腹にたまった腹水を針で抜いて、成分を調べます。画像検査で腹水が確認された場合に行います。

- 内視鏡検査:胃がんや大腸がんを疑う場合に行います。直接胃や腸の中を観察できるため、がんの有無や進行度を詳しく検査できます。

これらの検査をもとに、癌性腹膜炎かどうか、またどの臓器からがんが広がっているのかを総合的に判断していきます。

┃5. 癌性腹膜炎の治療

癌性腹膜炎の治療では、まず原発巣やステージに応じた治療を行います。胃がん、卵巣がん、大腸がんなど、それぞれに適した治療法があるため、癌性腹膜炎への対処だけではなく、がん全体を見据えた治療が重要です。

<癌性腹膜炎がある場合、抗がん剤治療が中心>

腹膜にがん細胞が広がっている場合、手術で目に見えるがんを切除したとしても、腹腔内に目に見えないほど小さいがん細胞が残ってしまいます。したがって多くのケースでは手術だけでは治療が難しく、薬物療法(抗がん剤治療)が治療の中心となります。原発がんによって抗がん剤の効き目や薬の種類は異なりますが、特に卵巣がんは抗がん剤が効きやすいことが知られています。

<腹水による症状を緩和する治療>

お腹の張りや呼吸の苦しさなど、腹水による症状を和らげるため、腹水を体外に抜く処置を行うことがあります。しかし、腹水を抜いても再び腹水がたまってしまう場合があり、腹水を抜くと栄養状態が悪くなって体力が落ちるリスクもあります。

CART療法(腹水濾過濃縮再静注法)という、抜いた腹水を体外でろ過してがん細胞を取り除き、有効成分を濃縮して体内に戻す治療を行う場合もあります。

┃6. 癌性腹膜炎への治療効果が期待できる腹腔内化学療法とは

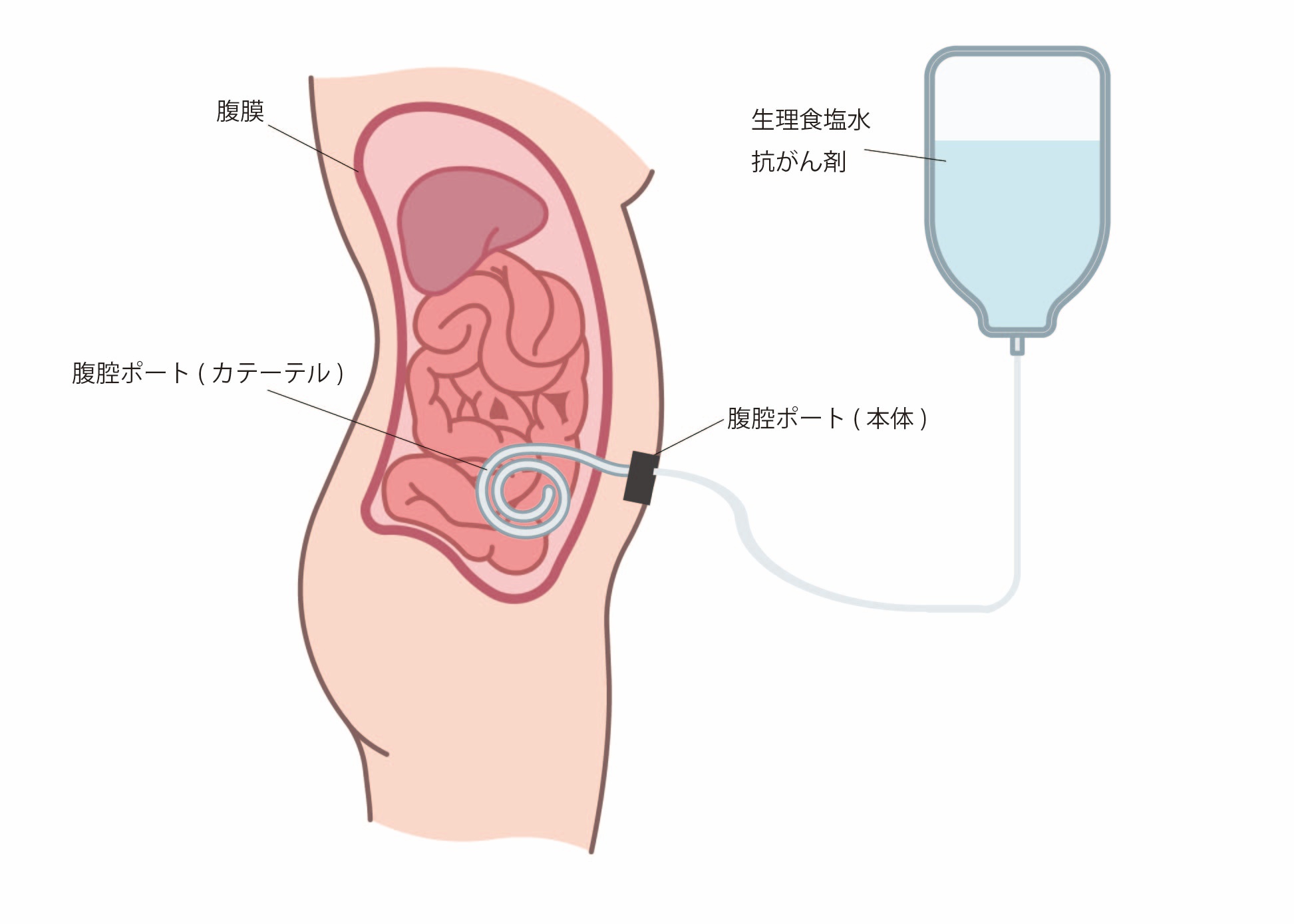

通常の抗がん剤治療では、血管への点滴・注射や内服で全身に薬剤を投与しますが、腹腔内化学療法では腹腔内に抗がん剤を直接投与します。腹腔内の薬剤濃度が高くなるため、お腹の中のがん細胞に対しての治療効果向上が期待できます。全身への投与と比較して、副作用が抑えられる点もポイントです。

<当院の腹腔内化学療法>

当院では、パクリタキセルを用いた腹腔内化学療法を自由診療で行っています。投与方法には、以下の2種類があります。

- 腹腔ポート:お腹の皮膚の下に抗がん剤を注入するポートを留置する方法です。

- 腹水穿刺:腹腔ポートの代わりにカテーテルを留置します。腹水の量が多い方には、こちらの方法で投与します。

いずれも外来で行えるため、初回から入院不要で治療が受けられます。

治療費は投与1回あたり33万円〜55万円程度で、さらに治療の効果を確認するために9〜12週間に1度のペースで検査が必要です。詳細な金額は患者様によって異なりますので、まずはご相談にお越しください。

<腹腔内化学療法のリスク・副作用>

代表的な副作用は、腹部の膨満感です。腹部ポートからの感染やカテーテルの閉塞などの合併症が起こることもあります。

抗がん剤は腹膜の表面から浸透していくため、深い部分にがんがある場合は薬剤が届かない場合があります。胃の原発巣や転移したリンパ節など、効果が及ばない部分もあります。

>>当院の腹腔内化学療法について、詳しくはこちら

┃7. まとめ

癌性腹膜炎は、進行したがんが腹膜に広がることで生じます。腹水がたまって日常生活に影響が出る場合がありますが、腹水を抜くなどの対症療法だけでなく、卵巣がんや胃がんなどの原発巣に応じた治療が必要です。

当院では、腹腔内へ効率的に抗がん剤を届ける「腹腔内化学療法」を行っております。患者様一人ひとりの状況に合わせた診療と説明を心がけますので、ぜひ一度ご相談ください。

【参考文献】

・腹膜播種診療ガイドライン 2021年版

東京メトロ

東京メトロ クリニック前にパーキング

クリニック前にパーキング