がんを疑う場合は通常、最初にできた臓器である「原発巣」を特定し、その臓器や進行度、がん細胞の特徴に応じた治療を行います。しかし、検査をしても原発巣が特定できないことがあり、そのようながんを「原発不明がん」と呼びます。今回は、原発不明がんの定義や特徴、症状、検査法、治療法について解説します。

<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)

表参道総合医療クリニック院長

大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。

┃1.原発不明がんとは

原発不明がんとは、「最初にがんが発生した場所(原発巣)が特定できないがん」の総称です。がんが転移した場所(転移巣)が先に見つかった場合、原発巣を発見するための検査を行いますが、精密検査をしても原発巣が特定できない場合に原発不明がんと診断します。がんの中ではまれなケースで、全がんの中でも珍しい希少がんの一つです。

転移しているがんはすでに進行していることが多く、手術では取り切れないため、治療が難しくなる傾向があります。がんの組織型(タイプ)や転移巣によって病態はさまざまで、一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てる必要があります。

┃2.原発不明がんの主な症状

原発不明がんでは転移巣によって現れる症状が異なり、がんがあっても症状がない場合もあります。ここでは、全身の症状と転移巣別の症状に分けて、代表的なものを紹介します。

<全身症状>

主な全身の症状には、以下のようなものがあります。

【体重が減る】

食べる量や運動習慣は変わらないのに体重が減る場合、がんやそのほかの病気の可能性もあるため早めに医療機関を受診しましょう。

【疲れやすい・だるい】

疲れやすくなり、全身の倦怠感(だるさ)を感じるようになります。

【微熱が続く】

37.8度以上の熱が続くことがあります。2週間以上経っても熱が下がらない場合や発熱が繰り返す場合、ただの風邪ではない可能性があるため注意が必要です。

<転移先別の症状>

がんは血液やリンパ液が集まる臓器・部位に転移しやすく、リンパ節、骨、肺、肝臓、胸膜・腹膜は転移巣が見つかりやすい傾向があります。臓器・部位別に、起こり得る症状を紹介します。

【リンパ節】

首、脇の下、足の付け根などのリンパ節が腫れて、皮膚の上からしこりに触れる場合があります。多くの場合、痛みはありません。

【骨】

骨を覆う膜や神経がダメージを受けたり、骨折したりして痛みが出ます。背骨に転移した場合は周りの神経を圧迫することがあり、しびれや神経痛などの症状も起こる場合があります。

【肺】

主な症状は咳や胸の痛みなどですが、症状が出ない場合もあります。健康診断などで偶然発見するケースもあります。

【肝臓】

腹部の上の方に違和感や張った感じが出る場合があります。肺と同様に症状が出にくい部位の一つであり、健康診断やほかの検査で偶然発見することもあります。

【胸膜・腹膜】

胸膜とは肺を包む膜、腹膜はお腹の臓器を包む膜です。通常は胸膜・腹膜の内側に液体(胸水・腹水)が少量ありますが、がんの転移やそのほかの要因で炎症を起こすと、胸水・腹水が多量にたまって息苦しさやお腹の張りなどの症状が出ます。

┃3. 原発不明がんの検査・診断方法

がんの疑いがある場合、確定診断するには病理検査(がん細胞を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査)が必要になることが一般的です。がん細胞は原発巣に応じた特徴を持っているため、病理検査を行えば原発巣か転移巣かが判別できます。

加えて、以下のような検査を行って体のどこに原発巣があるか調べていきます。

・CT検査:X線で体内を輪切りにしたような断面画像を撮影し、臓器やリンパ節の状態を確認します。

・MRI検査:磁場を利用してさまざまな方向から体の断面図を撮影します。

・超音波検査:肝臓や甲状腺、リンパ節などを簡便に確認できます。

・PET検査:がん細胞が正常な細胞よりも多くブドウ糖を取り込む性質を利用し、がん細胞が活発な部分を画像化する検査です。

・血液検査:血液の成分を調べ、がんが産生する特徴的な物質(腫瘍マーカー)の値を調べます。ほかの検査と組み合わせて、補助的に行うことが一般的です。

・内視鏡検査:消化管や気管支など、特定の部位を詳しく調べる際に行います。

これらの検査を行っても原発巣が特定できなかった場合、原発不明がんと診断します。

┃4. 原発不明がんの治療法

原発不明がんには、特定の原発巣のがんに近い特徴を持っているもの、すなわち推奨される治療法があるものと、治療法が定まっていないものがあります。ここでは、推奨される治療法があるものとないものに分けて、一般的な治療方針を解説します。

<推奨される治療法がある原発不明がん>

検査で原発巣は特定できないものの、がん細胞の特徴や転移の部位から「この臓器からの転移ではないか」と強く疑われるケースでは、転移元と考えられる臓器のがんに準じた治療を行うことが一般的です。たとえば、がんが「腺がん」と呼ばれるタイプで脇の下のリンパ節のみに転移があり、患者が女性であれば、乳がんに準じた治療を行います。

<推奨される治療法がない原発不明がん>

多くの原発不明がんはがんの組織型と転移巣の組み合わせに特徴がなく、特定の治療法は定まっていません。すでに転移しているため手術による根治は難しく、薬物療法や放射線治療による症状の緩和や進行の抑制が治療の中心です。一人ひとりの進行度や転移巣の分布、体力などを総合的に考慮して、適切な治療方針を立てる必要があります。

┃5.当院で行っている先進的ながん治療

当院では、自由診療でがんの先進的な治療法である「温熱療法」「腹腔内化学療法」「6種複合免疫療法」を行っています。

<温熱療法>

当院で使用する温熱マシーン

がん細胞が熱に弱い性質を利用し、患部を加熱して腫瘍の縮小をめざす治療法です。薬物療法や放射線療法と併用して、治療効果を高める効果も期待できます。費用は照射1回につき33,000円(税込)です。

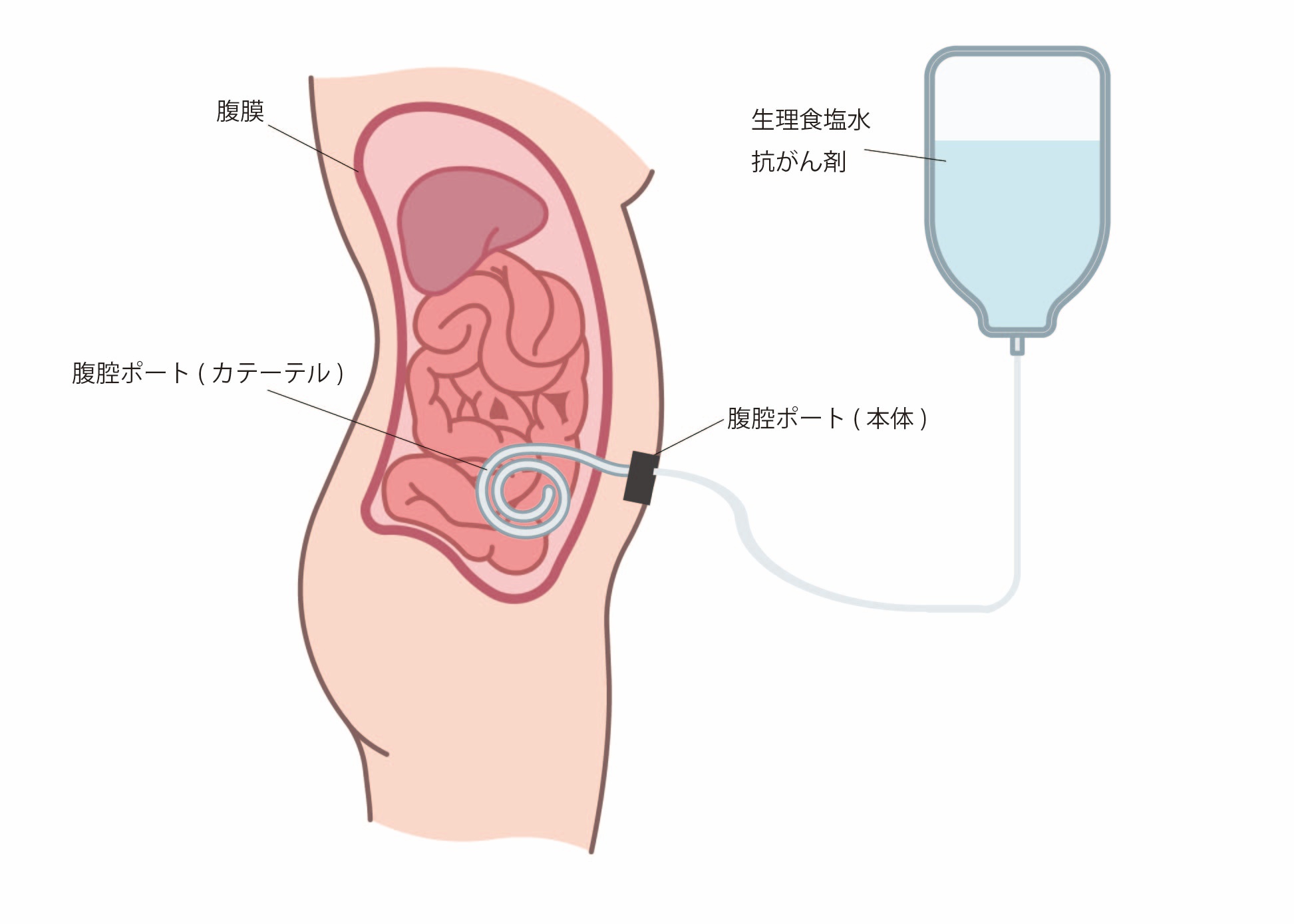

<腹腔内化学療法>

抗がん剤を全身ではなく腹腔内に投与する治療法です。腹膜への転移がある場合に、特に効果が期待できます。初回の投与は約33万〜55万円で、経過観察のための検査費用が別途かかります。

>>腹腔内化学療法について、詳しくはこちら

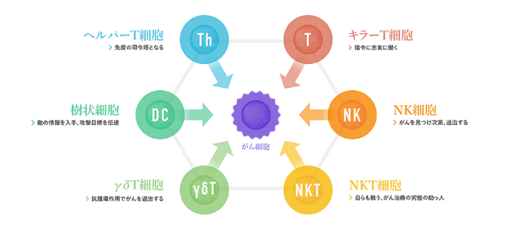

<6種複合免疫療法>

患者さんの血液から免疫細胞を取り出し、培養してがんに対する攻撃力を高めた上で点滴で体内に戻す治療法です。1回の点滴時間は20分〜30分で、外出許可があればほかの病院に入院中でも受けていただけます。

>>6種複合免疫療法について、詳しくはこちら

┃6. まとめ

原発不明がんは、多くのケースでは標準的な治療法が定まっていません。しかし、がんの特徴や転移の状態に応じて、効果が期待できる治療法は存在します。当院では、がん遺伝子治療、腹腔内化学療法、6種複合免疫療法といった自由診療のがん治療を提供しています。治療法について相談したい方は、どうぞ気軽にお問い合わせください。

東京メトロ

東京メトロ クリニック前にパーキング

クリニック前にパーキング